|

Gletscher Schweiz Landschaftsformen |

|

Gletscher in der Schweiz Weitere Informationen |

|

|

Gletscher

formen die Landschaft |

|

|

Wasserfälle |

|

Die

Trümmelbachfälle liegen im Lauterbrunnental (Kanton Bern). Schmelzwasser

von den Gletschern der Eigerregion fliesst teilweise durch beleuchtete

Höhen talwärts. Manche Kaskaden sind im Berginnern erreichbar,

andere können über Stege am Tageslicht beobachtet werden.

Trümmelbachfälle

1. Die Trümmelbachfälle

Seit der letzten Eiszeit vor etwa 15'000 Jahren bis zur ersten Erschliessung durch den Menschen

1877 sind alle Trümmelbachfälle mit Ausnahme des untersten unsichtbar und unzugänglich im

Bergesinneren verborgen gewesen. So beschreibt denn auch der Name "Trümmelbach" nicht einen

optischen Eindruck, wie bei Wasserfällen üblich, sondern einen akustischen: Trümmelbach =

Trommelbach.

Die Wassermenge schwankt gewaltig: Vom Dezember bis zum März fliesst nur ein Rinnsal unter

starren Eispanzern. Nach Frostnächten im April und Oktober ergiessen sich wenige Duzend Liter pro

Stunde - während der Schneeschmelze aber vom April bis zum Juni, dann in der Zeit der Gletscher-

Schmelze von Juni bis September sowie nach Land- und Gewitterregen können bis zu 20'000 Liter

pro Sekunde durch die Felsen donnern: Der Trümmelbach wird zum Fluss.

Was im Sommer fliesst und tobt, ist im Winter zu Eis erstarrt und stumm, immer aber bleibt der

sprechende Stein. (Quelle: truemmelbachfaelle.ch)

2. Erschliessung

Die untersten Fälle wurden 1877 - 1886 durch Treppen und Brücken erschlossen. Der Tunnel-Lift,

technisch eine Standseilbahn mit Gegengewicht, wurde 1913 gebaut, zusammen mit dem Zugang zu

den oberen 3 Fällen, die oberste Tunnel-Treppe mit Galerie und Ausgucks-Stollen 1986 fertig gestellt.

Im Winter 1990 wurde die untere mit der oberen Hälfte der Schlucht verbunden: Im Berginnern sind

wilde Felsbilder und 3 zusätzliche Fälle sichtbar geworden.

Damit ist die Trümmelbach-Schlucht auf 600 Meter begehbar, 10 Fälle sind erschlossen, der

Höhenunterschied vom untersten zum obersten Fall beträgt 140 Meter.

Der Tunnel-Lift überwindet rund 100 Höhenmeter auf 105 Meter Länge. Seine Neigung beträgt 45

Grad, sein Fassungsvermögen etwa 40 Personen, die Fahrzeit 60 Sekunden, die Stundenkapazität

gegen 500 Personen. Das energiesparende Gegengewicht entspricht dem Gewicht der Kabine mit

etwa 15 Personen. Kabinenwände und Dach sind aus Glas, Baujahr 1983, seit 1913 die dritte Anlage.

400 Meter Galerien, 5 Tunnel, 30 Meter Brücken, 16 Flutlicht-Anlagen, 32 Spot-Scheinwerfer.

Alle Bauten wurden so ausgeführt, dass sie einen nur minimalen Eingriff in die unmittelbare

Umgebung darstellen oder ganz unsichtbar bleiben: Je behutsamer der menschliche Eingriff, desto

wirkungsvoller das Naturbild. Die elektrischen Strahler leuchten nur Gehflächen, Felsenbilder und

Wasser aus.

An den abschüssigen Rändern der Schlucht, die der Mensch nicht oder kaum begehen kann, steht

noch originaler Berg-Urwald mit Alpenrosen, selten gewordenen Farnen und Lilien, bei kaltem

Schlechtwetter und im Winter schutzbietender Einstand für Steinbock und Gämse.

Der Trümmelbach ist enthalten im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von

nationaler Bedeutung. (Quelle: truemmelbachfaelle.ch)

3. Geologie

"Der Fels, durch den sich der Trümmelbach hindurchgefressen hat, besteht aus dicken Kalkbänken. Diese sind als Kalkschlamm in einem Flachmeer abgelagert worden, welches sich vor 140

Millionen Jahren, in der Ober-Jura-Zeit, über den ganzen europäischen Kontinent ausgebreitet hatte.

100 Millionen Jahre später ist das Gebiet des Berner Oberlandes in die Gebirgsbildung der Alpen einbezogen und aufgefaltet worden. Durch die Faltung wurden die Kalke durch mächtige, weiter

südlich abgelagerte Schichtpakete (Wildhorndecke) überdeckt und zusammengepresst.

Fältelungen und Fliess-Strukturen sind heute noch an den vom Trümmelbach polierten Wänden

deutlich sichtbar und zeugen von den enormen Drucken, denen dieses Schichtpaket während der Gebirgsbildung ausgesetzt war. Sogar die tiefere Erdkruste aus kristallinem Urgestein , die einst

den Boden des seichten Jurameeres gebildet hatte, ist von der alpinen Faltung ergriffen worden.

Grobe Schub-Späne dieses Urgesteins bauen heute den Jungfrau-Gipfel auf und liegen jetzt hoch

über den Meeresablagerungen, die ihre ursprügliche Bedeckung waren.

Die Alpen sind aber erst nach dem Zusammenschub durch Hebung zu einem hohen Gebirge

geworden: Die Heraushebung begann vor etwa 10 Millionen Jahren und dauert noch heute an.

Gleichzeitig begannen Regen, Schnee und Eis das Gebirge abzutragen bis in die tiefsten Stockwerke

hinunter. Damit kann die Geschichte der Alpen überhaupt erst entziffert werden, denn die Natur der

Gesteine und die Art ihrer Stapelung übereinander werden an den eingeschnittenen Talhängen

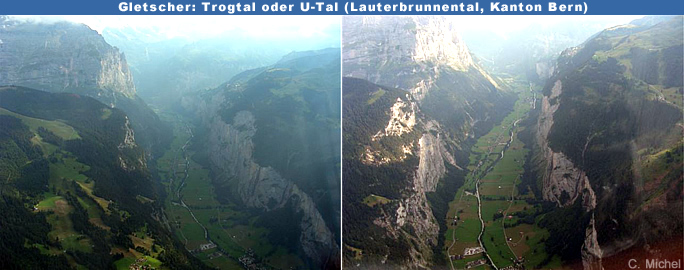

sichtbar. Vor 500'000 Jahren begannen die Gletscher der Eiszeiten die heutigen Täler auszuheben

und einen grossen Teil des älteren Schutts wegzuräumen. Die blanken Felswände des

Lauterbrunnentales verraten die erosive Kraft des Eises, das einst das Tal bis zum Rand gefüllt hat.

Während der Staubbach und seine Geschwister als Wasserfälle frei über die vom Eis gehobelten

Felswände stürzen, hat der Trümmelbach angefangen, sich in den Fels zu bohren, als das Tal noch

mit Eis gefüllt war. Die seitlichen Schmelzwasser des Gletschers haben eine Gletschermühle in

Gang gesetzt, die während eines guten Teils der letzten Eiszeit funktioniert haben muss und durch

einen Glücksfall nicht von Moränenschutt verstopft wurde. Durch dieses Gletschermühlenloch haben

die oberflächlichen Schmelzwasser ihren Weg bis an die Gletschersohle gefunden und sind dann,

etwa bei Lauterbrunnen, unter dem Gletschereis hervorgestrudelt. So donnert der Trümmelbach seit

etwa 15'000 bis 20'000 Jahren durch den Fels als ein wahrlich beredter Zeuge der letzten Eiszeit".

(Quelle: Prof. Dr. Hottinger, Geologisches Institut, Universität Basel)

�

4. Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet des Trümmelbachs umfasst die vergletscherten Nordwände von Mönch (4'099 m), Jungfrau (4'15'8 m), die eisbedeckte Westwand des Eiger (3'970 m) und zusätzlich das

Quellwassergebiet Lauberhorn (2'472 m) mit der weiträumigen Wengernalp, insgesamt ca. 24

Quadratkilometer, wovon etwa die Hälfte mit Eis, Firn und ewigem Schnee bedeckt ist.

Nirgendwo sonst in den Alpen gelangt man so sicher und bequem so unmittelbar nahe an die grossen Bergwände: Vom Talboden bei Trümmelbach (820 m) zum Gipfel der Jungfrau (4'158 m) beträgt der Höhenunterschied 3'338 m. Es ist der Grösste der Alpen auf kürzeste horizontale Distanz, befindet sich der Jungfraugipfel doch nur etwa 5 Kilometer weiter hinten.

Wie ständiger Regen fallen aus den Felswänden Steintrümmer auf die Gletscher, werden von diesen

zu Tal getragen und dabei durch Eisdruck zerbrochen und zerrieben. Die Schuttmassen häufen sich

seitlich und am Ende der Gletscher zu Wällen, den Moränen an. Der vom Schmelzwasser

ausgeschwemmte Lehm und Sand gibt dem Trümmelbach seine weissliche Farbe.

Die jährliche Geschiebe- und Geröll-Fracht ist enorm. Gemäss Gutachten der Versuchsanstalt für

Wasserbau der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich trägt der Trümmelbach jährlich rund

20'200 Tonnen, über 20 Millionen Kilo also, bergab und talaus. Der Brienzer See nimmt das gelassen in seinen Tiefen auf. Das Lehm, Sand, Kies und Geröll führende Wasser wirkt wie Schleifwasser und der Bach wie eine Säge im relativ weichen Kalkgestein: Hier wirken die Gewalten, welche die Alpen formen, dramatisch, anschaulich und nie erlahmend.

Die Schlucht ist wie eine Riesengletscherspalte aus Kalk, auf ihrem schwarzen Grund die

"Gletschermilch" im Sommer, der glasklar blaue und grüne Quell im Herbst, doch immer wolkenweiss

aufstiebend von Tosbecken zu Tosbecken. (Quelle: truemmelbachfaelle.ch)

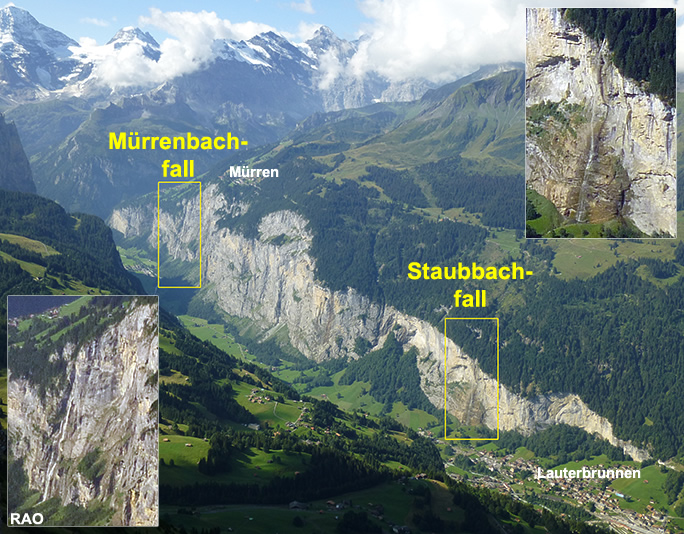

Der 297 Meter hohe Staubbachfall ist das Wahrzeichen von Lauterbrunnen. Die regelmässig auftretende Thermik verstäubt das frei fallende Wasser, was dem Wasserfall seinen Namen gibt. Zugänglich ist der Wasserfall von ca. Juni bis Oktober über eine Felsengalerie. Die übrige Zeit ist der Weg wegen Eis-und Steinschlaggefahr geschlossen.

Mit einer Höhe von 417 Meter ist der Mürrenbachfall der höchste Wasserfall in der Schweiz. Dieser Rekord wurde erst im Jahre 2009, nach einer Untersuchung des Geografen und Wasserfall-Spezialisten Florian Spichtig und seinem Kollegen Christian Schwick, bestätigt.

| Links |

|

|

|

Externe Links |

|