| Eidgenössische Jugendbefragungen ch-x |

|

|

|

| Trendstudie: Lebens-, Bildungs-, Arbeits- und Politikorientierungen junger Erwachsener |

| Die wichtigsten Ergebnisse der Studie |

|

| Werte und Lebenschancen im Wandel |

|

|

Die

vorliegende Trendstudie stützt sich auf repräsentative Erhebungen

bei 20-jährigen Schweizerinnen und Schweizern aller Landesteile der

Jahre 1979, 1994 und 2003.

| LEBENSZUFRIEDENHEIT, LEBENSZIELE UND LEBENSCHANCEN |

Luca Bertossa, Mirja Hemmi

|

|

Gemessen an verschiedenen Indikatoren des Wohlbefindens - Gefallen am gegenwärtigen Leben, Veränderungswunsch, Beurteilung der eigenen Zukunft, Wohlbefinden in der Schweiz von heute und persönliches Urteil über den Sinn des Lebens - lassen die Jungbürgerinnen und Jungbürger eine überwiegend optimistische Einstellung zum aktuellen und künftigen Leben erkennen.

Mehr als neun von zehn 20-Jährigen blicken sowohl 1994 als auch 2003 sehr oder eher zuversichtlich in die eigene Zukunft. Bei der Frage, wie wohl sie sich in unserer Gesellschaft, also in der Schweiz von heute fühlen, lässt sich sogar eine Zunahme der positiven Einschätzungen zwischen 1994 und 2003 beobachten. Fühlten sich im Jahr 1994 75% der Jugendlichen wohl, ist dieser Anteil 2003 auf 83% gestiegen.

Um einen zusammenfassenden Einblick in die Lebenszufriedenheit der jungen Erwachsenen zu bekommen, werden mit fünf Indikatoren und mit Hilfe einer Skala drei Einstellungstypen gebildet:

-

die «Negativen» - Jugendliche, die tendenziell alle

fünf Indikatoren pessimistisch beurteilen -,

-

die «Neutralen» sowie ...

-

die «Positiven», d.h. Jugendliche, die tendenziell alle

fünf Indikatoren optimistisch beurteilen.

Diese Datenreduktion verdeutlicht den Befund, dass die Mehrheit der 20-Jährigen sowohl 1994 wie auch 2003 zu den «Positiven» gezählt werden kann. Eine zweite grosse Gruppe von Jugendlichen gehört zu den «Neutralen» und nur eine kleine Minderheit - 3% der Jugendlichen zu beiden Messzeitpunkten - zu den «Negativen» .

![]() Die

verschiedenen Zusammenhänge zwischen der Lebenszufriedenheit der Jugendlichen

und äusseren Merkmalen zeigen, dass zeitlich betrachtet die Zugehörigkeit

zu einem bestimmten Einstellungstypus eher in Erfahrungen der Vergangenheit

wurzelt als in der gegenwärtigen Situation. Familie und Schule scheinen

als Sozialisationshintergründe die aktuelle Lebenszufriedenheit stärker

zu prägen als die Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt.

Die

verschiedenen Zusammenhänge zwischen der Lebenszufriedenheit der Jugendlichen

und äusseren Merkmalen zeigen, dass zeitlich betrachtet die Zugehörigkeit

zu einem bestimmten Einstellungstypus eher in Erfahrungen der Vergangenheit

wurzelt als in der gegenwärtigen Situation. Familie und Schule scheinen

als Sozialisationshintergründe die aktuelle Lebenszufriedenheit stärker

zu prägen als die Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt.

Grosse

Einstellungsunterschiede in Abhängigkeit von den «klassischen»

soziodemographischen Merkmalen Geschlecht, Bildung und Wohnort können

zu beiden Messzeitpunkten nicht beobachtet werden.

| Wertorientierungen und Lebensfragen |

Wertorientierungen bringen zum Ausdruck, was die 20-jährigen Schweizerinnen und Schweizer besonders beschäftigt und welche Lebensziele und -aspekte für sie bedeutsam sind. Die Befragten stufen die Mehrheit der 13 Lebensfragen, die verschiedene Wertorientierungen kennzeichnen, als wichtig bzw. sehr wichtig ein. Im Vergleich der Antworten zwischen 1994 und 2003 zeigt sich überwiegend Stabilität. Was die Jugendlichen in den 90er Jahren besonders beschäftigte, tangiert sie auch am Anfang des neuen Jahrtausends.

![]() Eine

leichte Werteverschiebung lässt sich dennoch feststellen. Idealistisch-abstrakte

Problembereiche mit eher philosophischem Charakter, wie zum Beispiel die

Frage nach Gott, nach dem Einführungstempo von Neuerungen in der Politik,

nach der Gerechtigkeit in der Welt, nach den Natureingriffen des Menschen

oder nach dem Sinn des Lebens, haben zugunsten von Lebensfragen mit stärkerem

Ich-Bezug, wie beispielsweise der Frage nach dem richtigen Partner, nach

finanzieller Sicherheit oder nach Erfolg bzw. Misserfolg in der Schule

oder im Beruf, an Bedeutung eingebüsst.

Eine

leichte Werteverschiebung lässt sich dennoch feststellen. Idealistisch-abstrakte

Problembereiche mit eher philosophischem Charakter, wie zum Beispiel die

Frage nach Gott, nach dem Einführungstempo von Neuerungen in der Politik,

nach der Gerechtigkeit in der Welt, nach den Natureingriffen des Menschen

oder nach dem Sinn des Lebens, haben zugunsten von Lebensfragen mit stärkerem

Ich-Bezug, wie beispielsweise der Frage nach dem richtigen Partner, nach

finanzieller Sicherheit oder nach Erfolg bzw. Misserfolg in der Schule

oder im Beruf, an Bedeutung eingebüsst.

Grundsätzlich lassen sich, ausgehend von einzelnen Lebensfragen, vier grosse Wertedimensionen eruieren, die in ihrer Zusammensetzung 1994 und 2003 grundsätzlich gleich bleiben:

eine materialistische, eine öffentlich-ethische, eine hierarchisch-moralische und eine philosophisch-religiöse Dimension.

Innerhalb

der Dekade 1994-2003 hat eine Schwerpunktverschiebung stattgefunden. Erwies

sich im Jahre 1994 die öffentlich-ethische Dimension als die relevanteste

für die 20-Jährigen, so ist zehn Jahre später die Bedeutung

der materialistischen Dimension gestiegen.

| Lebensziele |

Lebensziele indizieren relevante Werte. Eine überwiegend gleichmässige Verteilung der Wichtigkeit der erfragten Lebensziele weist die 20-jährigen Schweizerinnen und Schweizer als zielbewusste junge Erwachsene aus. Sie streben nach definierten Lebenszielen und sind überwiegend davon überzeugt, diese auch erreichen zu können. Deren Wichtigkeit steht in engem Zusammenhang mit dem allgemeinen Wohlbefinden, mit der Relevanz der verschiedenen Wertedimensionen sowie mit verschiedenen äusseren Merkmalen.

Bildet man eine Typologie der 20-jährigen Schweizerinnen und Schweizer aufgrund der Wichtigkeit von Lebenszielen, können zu beiden Messzeitpunkten fünf grosse Gruppen von Jugendlichen isoliert werden:

-

die «Realisten»,

-

die «Prosozialen»,

-

die «Leistungsorientierten» (2003 als «Flexible Macher»

definiert),

-

die «Hedonisten» und ...

-

die «Privatisten».

![]() Die

relative Mehrheit der jungen Erwachsenen (27% im Jahre 1994 und 29% im

Jahre 2003) zählt zu den «Realisten». Angehörige

dieses Typs messen allen fünf der Typenbildung zugrunde liegenden

Lebenszieldimensionen sowie den vier oben erwähnten Wertedimensionen

eine überdurchschnittliche Bedeutung bei. Interessanterweise konnte

in den 90er Jahren auch in Deutschland bei Berücksichtigung vergleichbarer

charakterisierender Merkmale ein ähnlicher Typ identifiziert werden,

für welchen alle präsentierten Werte als überdurchschnittlich

wichtig galten. Jugendliche, bei denen unterschiedliche Werte auf hohem

Relevanzniveau koexistieren, scheinen somit über die nationalen Grenzen

hinweg in vergleichbaren kulturellen Kontexten ein verbreitetes Phänomen

darzustellen.

Die

relative Mehrheit der jungen Erwachsenen (27% im Jahre 1994 und 29% im

Jahre 2003) zählt zu den «Realisten». Angehörige

dieses Typs messen allen fünf der Typenbildung zugrunde liegenden

Lebenszieldimensionen sowie den vier oben erwähnten Wertedimensionen

eine überdurchschnittliche Bedeutung bei. Interessanterweise konnte

in den 90er Jahren auch in Deutschland bei Berücksichtigung vergleichbarer

charakterisierender Merkmale ein ähnlicher Typ identifiziert werden,

für welchen alle präsentierten Werte als überdurchschnittlich

wichtig galten. Jugendliche, bei denen unterschiedliche Werte auf hohem

Relevanzniveau koexistieren, scheinen somit über die nationalen Grenzen

hinweg in vergleichbaren kulturellen Kontexten ein verbreitetes Phänomen

darzustellen.

![]() Etwa

ein Viertel der jungen Erwachsenen gehört zu beiden Messzeitpunkten

zu den «Privatisten». Als überdurchschnittlich relevant

für sie erweisen sich Ziele wie «Harmonie mit anderen Leuten»,

«Geborgenheit» und «Familie». Lebensziele, wie

«Einsatz und Leistung», oder idealistische Aspekte, wie die

uneigennützige Hingabe für den Nächsten oder für ein

Ideal, werden von ihnen als eher sekundär betrachtet.

Etwa

ein Viertel der jungen Erwachsenen gehört zu beiden Messzeitpunkten

zu den «Privatisten». Als überdurchschnittlich relevant

für sie erweisen sich Ziele wie «Harmonie mit anderen Leuten»,

«Geborgenheit» und «Familie». Lebensziele, wie

«Einsatz und Leistung», oder idealistische Aspekte, wie die

uneigennützige Hingabe für den Nächsten oder für ein

Ideal, werden von ihnen als eher sekundär betrachtet.

![]() Das

idealistische Komplement zu diesem Typ bildet der «Prosoziale»

(16% im Jahre 1994 und 15% im Jahre 2003), für welchen die Nächstenliebe

oder der Einsatz für eine Idee äusserst bedeutsam sind.

Das

idealistische Komplement zu diesem Typ bildet der «Prosoziale»

(16% im Jahre 1994 und 15% im Jahre 2003), für welchen die Nächstenliebe

oder der Einsatz für eine Idee äusserst bedeutsam sind.

![]() Einen

etwa gleich grossen Anteil an Jugendlichen machen die «Leistungsorientierten» aus. Jugendliche, die dieser Kategorie angehören, geben sich besonders

zielstrebig und leistungswillig.

Einen

etwa gleich grossen Anteil an Jugendlichen machen die «Leistungsorientierten» aus. Jugendliche, die dieser Kategorie angehören, geben sich besonders

zielstrebig und leistungswillig.

![]() Den

geringsten Anteil der 20-Jährigen machen zu beiden Zeitpunkten die «Hedonisten»

aus (15% im Jahre 1994 bzw. 13% im Jahre 2003). Für sie stehen

Lebensziele im Vordergrund, die Freude am Leben und Genuss vermitteln.

Den

geringsten Anteil der 20-Jährigen machen zu beiden Zeitpunkten die «Hedonisten»

aus (15% im Jahre 1994 bzw. 13% im Jahre 2003). Für sie stehen

Lebensziele im Vordergrund, die Freude am Leben und Genuss vermitteln.

| HERKUNFT, SCHULE, BERUFSWAHL, BERUFLICHE ZUKUNFT |

Ruth Meyer Schweizer

|

|

Es prägen sich Erfahrungen darüber aus, welches Handeln positive und welches negative Reaktionen auslöst, wo Chancen und Risiken liegen. Es ist ein Prozess, in dem zahlreiche Entscheidungen fallen, die in unserer hochmobilen Gesellschaft zwar zunehmend korrigierbar sein sollten, deren Prägekraft aber auch in dieser nicht unterschätzt werden darf. Der Vergleich zwischen den Angaben zu unseren Fragen aus einem Vierteljahrhundert soll uns zeigen, wie viel sich in diesem Zeitraum für unsere jungen Erwachsenen geändert hat und wie viel gleich geblieben ist.

Vorab gilt es festzuhalten:

![]() Einmal

mehr - und trotz aller Veränderungen in den Familienstrukturen - zeigt

sich auch in dieser Studie die fundamentale Bedeutung des familiären

Hintergrundes für das Gedeihen und Wohlbefinden der nachwachsenden

Generation.

Einmal

mehr - und trotz aller Veränderungen in den Familienstrukturen - zeigt

sich auch in dieser Studie die fundamentale Bedeutung des familiären

Hintergrundes für das Gedeihen und Wohlbefinden der nachwachsenden

Generation.

| Elternhaus und Bildungschancen |

Die Beziehungen der Zwanzigjährigen zu ihren Eltern waren schon 1979 mit über 90%, die sie zumindest als gut schildern, überaus positiv. Sie haben sich im Verlauf der letzten fünfundzwanzig Jahre sogar noch verbessert: Nur 4% bezeichnen sie 2003 als schlecht oder sehr schlecht. Dies, obwohl rund 20% in allen drei Untersuchungen aussagen, sie seien in mit Streit belasteten Verhältnissen aufgewachsen.

Im Ganzen ist aber der Zusammenhang zwischen erfahrenem häuslichen Klima und heutigem Verhältnis zu den Eltern ausserordentlich stark. über 80% der Jugendlichen berichten auch, sie hätten zu Hause in ihrer Jugend viel Liebe und Vertrauen erfahren.

Die finanziellen Verhältnisse der Familien haben sich von 1979 bis 1994 deutlich verbessert, sind aber im folgenden Jahrzehnt angesichts der allgemein schwierigeren wirtschaftlichen Verhältnisse wieder leicht zurückgefallen. Auch unsere Untersuchungen bestätigen das landläufige Vorurteil, dass ärmere Verhältnisse anfälliger sind für vermehrte schwere Auseinandersetzungen als gut situierte. Mit schichtspezifisch unterschiedlichem Konfliktverhalten ist also sehr wohl zu rechnen.

Für die momentane Lebenszufriedenheit spielt 2003 die Beziehung zu den Eltern eine noch grössere Rolle als noch 1994. Dabei erscheinen affektive Faktoren als sehr viel wichtiger als materielle.

Was die berichteten Erziehungswerte der Eltern betrifft, so stehen in allen drei Untersuchungen Werte der Mitmenschlichkeit an der Spitze, wobei das Verantwortungsbewusstsein ebenso wie die Toleranz von 1979 zu 1994 deutlich und bis 2003 noch einmal leicht zunehmen. Danach folgen Werte der Autonomie - auch sie von 1979 zu 2003 zunehmend.

Werte

der Traditionalität und Konformität treten dagegen bereits

1979 in den Hintergrund, und dabei ist es auch geblieben. Schliesslich

bestätigt sich auch in unseren Untersuchungen die in der Schweiz immer

wieder beobachtete erhebliche Ungleichheit der Bildungschancen der Kinder

in Abhängigkeit der Bildung der Eltern, obwohl deren Interesse an

einer längeren Schulbildung der Kinder im Verlauf unserer Untersuchungsperiode

deutlich zugenommen hat und das allgemeine Bildungsniveau gleichzeitig

auch deutlich angestiegen ist. Damit hat sich im Laufe der Zeit die Chancenungleichheit

zwar etwas abgeschwächt, sie ist aber vor allem im hohen Bildungsbereich

noch immer sehr deutlich ausgeprägt.

| Berufswahl |

In modernen Gesellschaften sind Schulbildung und Berufsmöglichkeiten besonders eng mit einander verknüpft. Gleichzeitig haben sich die Möglichkeiten in beiden Bereichen vervielfacht und einmal getroffene Entscheide werden korrigierbar, aber auch korrekturbedürftig. Was wir einmal als Normallebenslauf verstanden haben, verliert mehr und mehr seine Gültigkeit. Unser nächstes Interesse gilt deshalb der Frage, wie die befragten Jugendlichen unter diesen Umständen ihre (erste) Berufswahl erlebt haben.

Nach oben verschoben hat sich im Verlauf der 25 Jahre Untersuchungszeit zunächst der Zeitpunkt der Entscheidung. So erweisen sich 2003 ein Viertel der Befragten als noch unentschieden, 1979 waren dies ein Siebtel. Bei rund vier Zehnteln fiel 2003 der Entscheid zwischen dem 13. Lebensjahr und dem Abschluss der obligatorischen Schulzeit, 1979 bei fast der Hälfte. Eine gleichbleibend kleine Minderheit von 16% wusste schon vor dem 13. Lebensjahr, welchen Beruf sie ergreifen wollte.

Die Berufswahlzufriedenheit hat im letzten Jahrzehnt vor allem bei den Frühwählern abgenommen. Grundsätzlich wird die Berufswahl aber 2003 nicht als erheblich schwieriger erlebt als 1979.

Die grosse Mehrheit der Jugendlichen stellt ihren Eltern ein sehr gutes Zeugnis aus, was deren - sehr wichtige - Unterstützung im Berufswahlprozess betrifft: Noch mehr als 1979 und 1994, nämlich 85%, sagen 2003, ihre Eltern hätten sich so um ihre Berufswahl gekümmert, wie sie es sich wünschten, und sie hätten nicht versucht, übermächtigen Einfluss zu nehmen. Wer zum Zeitpunkt der Befragung noch unentschieden war, schrieb dies unter anderem häufig auch dem Eindruck zu, die Eltern kümmerten sich zu wenig um dessen Berufswahl.

![]() Generell

stehen die Eltern in allen drei Untersuchungen an erster Stelle möglicher

Wahlhilfen. Lehrer spielen dagegen nur für rund 50% eine Rolle und

die Berufsberater kommen auch 2003 auf noch weniger, obwohl ihr Anteil

seit 1979 etwas gewachsen ist.

Generell

stehen die Eltern in allen drei Untersuchungen an erster Stelle möglicher

Wahlhilfen. Lehrer spielen dagegen nur für rund 50% eine Rolle und

die Berufsberater kommen auch 2003 auf noch weniger, obwohl ihr Anteil

seit 1979 etwas gewachsen ist.

| Wert der Arbeit und Arbeitswerte |

Damit sind wir nach der Rekonstruktion des bisherigen Werdeganges der jungen Erwachsenen in der Gegenwart angelangt. Hier interessieren uns vor allem der Wert der beruflichen Arbeit und die beruflichen Arbeitswerte, die Leistungsorientierung, die Zukunftsperspektiven sowie schliesslich die Absichten für die Erziehung der nächsten Generation.

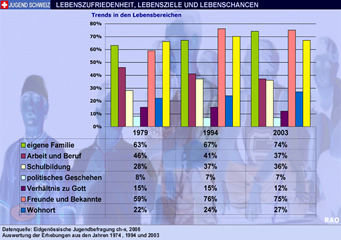

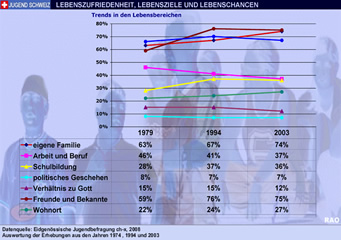

Was den Wert der beruflichen Arbeit betrifft, so wird auch in unseren Untersuchungen eine Pluralisierung der Lebensorientierung deutlich und bekräftigt bestehende Studienergebnisse. Der Stellenwert der beruflichen Arbeit hat zwar im Laufe der Untersuchungen prozentual verloren, steht aber unter acht Lebensbereichen weiterhin an vierter Stelle, 2003 gleichauf mit der Schulbildung, die zwischen 1979 und 1994 stark aufgeholt hat.

Der eigenen Familie, Freunden und Bekannten und auch der Freizeit wird prozentual erheblich mehr Gewicht zugemessen.

![]() Doch

auf die Frage, ob man die Berufsarbeit aufgäbe, wenn anderweitig genügend

finanzielle Mittel zur Verfügung stünden, antworteten 1994 und

2003 weniger als 10% mit ja - deutlich weniger als 1979 (12%). Dagegen

würden sich gut 70% für Teilzeitarbeit entscheiden und

nur 20% möchten voll weiter arbeiten.

Doch

auf die Frage, ob man die Berufsarbeit aufgäbe, wenn anderweitig genügend

finanzielle Mittel zur Verfügung stünden, antworteten 1994 und

2003 weniger als 10% mit ja - deutlich weniger als 1979 (12%). Dagegen

würden sich gut 70% für Teilzeitarbeit entscheiden und

nur 20% möchten voll weiter arbeiten.

Auch bei den Arbeitswerten zeigt sich eine grundsätzlich hohe Engagementbereitschaft, allerdings verbunden mit hohen Ansprüchen. Instrumentelle Werte, die auf Jobhaltung schliessen lassen könnten, stehen nicht im Vordergrund, auch wenn der gute Verdienst 2003 wieder stärker betont wird als 1994. An der Spitze der Arbeitswerte steht regelmässig der affektive Wert des Arbeitsklimas. Im übrigen will man vor allem mit Aufgaben konfrontiert werden, die man als interessant erlebt sowie einen Arbeitsplatz haben, bei dem man sich beruflich weiterentwickeln kann und die Leistungen auch anerkannt werden.

Einen gewichtigen Platz nimmt auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes ein. Zu denken geben mag, dass die Verantwortungsbereitschaft als gering veranschlagt werden muss und dass insgesamt auch nicht sehr viel von Pioniergeist zu spüren ist.

Die Arbeitswerte erweisen sich über die drei Untersuchungszeitpunkte als erstaunlich stabil, trotz des massiven wirtschaftlichen Wandels, der in dieser Zeit stattgefunden hat. Wo bereits Berufserfahrungen vorliegen, sind viele Diskrepanzen zwischen Arbeitswerten und erlebtem Arbeitsalltag zu beobachten. Berufliche Arbeit muss einen erkennbaren Sinn stiften.

Auf

eine grundsätzlich hohe Leistungsbereitschaft der Jugend lässt

sich auch aus der Tatsache schliessen, dass 2003 die Zustimmung zur Vorgabe,

dass Arbeit eine moralische Pflicht sei, gegenüber 1979 und

1994 weiter zugenommen hat. Gross ist die Zustimmung zur Leistungsfreude

und auch dazu, dass man bei Misserfolg nicht aufgeben möchte. Allerdings

gibt die geringe Bereitschaft zur geographischen Mobilität,

heute mehr denn je eine Voraussetzung für beruflichen Erfolg, zu Bedenken

Anlass und wiederum kommt auch hier eine überhöhte Sicherheitsorientierung zum Ausdruck.

| Berufliche Zukunftszuversicht |

Die

berufliche Zuversicht der Mehrheit der Jugendlichen lässt sich als

optimistisch mit leicht skeptischen Untertönen charakterisieren. Mit Ausnahme der Befragten mit einem niedrigen Bildungsgrad ist die Mehrheit

überzeugt, Schule und Berufsbildung hätten sie recht gut auf

das weitere Leben vorbereitet. Hinsichtlich ihrer Zukunft im Allgemeinen

geben sich 2003 ein Drittel sehr und rund 60% als eher zuversichtlich.

Die allgemeine Zuversicht ist damit noch etwas höher als die berufliche,

aber beide hängen in ausserordentlich hohem Masse zusammen.

| Erziehungswerte |

Betrachten wir abschliessend noch kurz die Erziehungswerte, die unsere Befragten für die Erziehung der nächsten Generation für mehr oder weniger wichtig halten. Gross sind die Unterschiede zwischen den drei Untersuchungen in der Reihenfolge der Wichtigkeit nicht. Quantitativ ergeben sich zwischen 1994 und 2003 wenige Differenzen, die als leichte «back-lashes» interpretiert werden können. Doch Verantwortungsbewusstsein, Autonomie, Hilfsbereitschaft und Toleranz stehen regelmässig im Vordergrund. Wie bei den Eltern werden also - und das ist sehr bedeutsam - Werte der Autonomie mit Werten der Mitmenschlichkeit gepaart. Werte der Konformität bilden auch hier die Schlusslichter und finden sehr wenig Zustimmung.

![]() Und:

Vergleichen wir die Erziehungswerte der Jugendlichen mit denjenigen ihrer

eigenen Eltern, so ergeben sich ausserordentlich hohe übereinstimmungen

- 2003 noch stärkere als in den beiden vorhergehenden Untersuchungen.

Auch diese Jugend rüstet also keineswegs zur Werterevolte.

Sie versucht konsequent das weiterzuführen, was ihre Eltern in Angriff

genommen haben.

Und:

Vergleichen wir die Erziehungswerte der Jugendlichen mit denjenigen ihrer

eigenen Eltern, so ergeben sich ausserordentlich hohe übereinstimmungen

- 2003 noch stärkere als in den beiden vorhergehenden Untersuchungen.

Auch diese Jugend rüstet also keineswegs zur Werterevolte.

Sie versucht konsequent das weiterzuführen, was ihre Eltern in Angriff

genommen haben.

| POLITIK ALS TEIL DES LEBENS |

|

|

| Politisches Interesse und politische Aktivität |

Politik stellt im Leben des durchschnittlichen jungen Erwachsenen allenfalls eine Nebensache dar. Weniger als ein Zehntel der Befragten misst dem öffentlichen Leben im Vergleich zu anderen Lebensbereichen Wichtigkeit bei. Dieses hat dann eine erhöhte Chance, Interesse zu wecken, wenn besondere Ereignisse dafür sensibilisieren. Im langfristigen Trend geben weniger als zehn von hundert an, stark an Politik interessiert zu sein, und weniger als dreissig von hundert, sich im mittleren Grade für das öffentliche Leben zu interessieren.

Nach den vorliegenden Daten scheint es, als nähme das politische Interesse der Jungbürgerschaft im langfristigen Trend leicht ab. Plausibler ist indes die Annahme, dass es mehr als früher aktualitäts-, ereignis- und medienorientiert ist und dadurch stärker als früher zyklischen Schwankungen unterliegt. Die selbst bekundete aktive Anteilnahme am öffentlichen Leben hat sich über das letzte Vierteljahrhundert nicht nachhaltig verändert. Das aktive Engagement der von uns untersuchten Generation muss als unverändert tief bezeichnet werden. Allgemeine Befunde der politischen Sozialisationsforschung werden bestätigt.

![]() Es

sind bei beiden Geschlechtern der oberen Bildungsschichten, die

sich intensiver mit dem öffentlichen Leben befassen als mittlere und

tiefe.

Es

sind bei beiden Geschlechtern der oberen Bildungsschichten, die

sich intensiver mit dem öffentlichen Leben befassen als mittlere und

tiefe.

![]() Politisch Interessierte leben häufiger in einem politisch sensibilisierten

und stimulierenden Beziehungsfeld, sei es in der Herkunftsfamilie oder

im aktuellen Freundes- und Bekanntenkreis.

Politisch Interessierte leben häufiger in einem politisch sensibilisierten

und stimulierenden Beziehungsfeld, sei es in der Herkunftsfamilie oder

im aktuellen Freundes- und Bekanntenkreis.

![]() Wer sich politisch interessiert, traut sich bezüglich Kompetenz und

Einflussnahme mehr zu, als wer sich mit dem Politischen wenig oder gar

nicht befasst. Umgekehrt gehen politisches Desinteresse und staatsbürgerliche

Passivität Hand in Hand.

Wer sich politisch interessiert, traut sich bezüglich Kompetenz und

Einflussnahme mehr zu, als wer sich mit dem Politischen wenig oder gar

nicht befasst. Umgekehrt gehen politisches Desinteresse und staatsbürgerliche

Passivität Hand in Hand.

![]() Institutionelle Aktivitäten, wie regelmässige Teilnahme an Wahlen

und Abstimmungen, setzen stärker ein grundsätzliches politisches

Interesse voraus als nichtinstitutionelle, wie etwa die Beteiligung an

Demonstrationen oder ähnlichen politischen Aktionen.

Institutionelle Aktivitäten, wie regelmässige Teilnahme an Wahlen

und Abstimmungen, setzen stärker ein grundsätzliches politisches

Interesse voraus als nichtinstitutionelle, wie etwa die Beteiligung an

Demonstrationen oder ähnlichen politischen Aktionen.

| Ansprüche an das Gemeinwesen |

Die Zufriedenheit mit dem Staat muss als eher mässig, aber im Zeitverlauf als weitgehend stabil bezeichnet werden. Höhere Unzufriedenheit herrscht insbesondere unter jenen vor, welche die Auswirkungen der wirtschaftlichen Rezessionen in irgendeiner Weise, sei es durch Arbeitslosigkeit oder die erzwungene änderung von Ausbildungswünschen, direkt zu spüren bekommen haben.

Die im Verlaufe des letzten Vierteljahrhunderts zeitweise unsicherer gewordenen Wirtschaftsaussichten haben die junge Generation insbesondere der letzten 15 Jahre im Vergleich zu jenen der 70er und 80er Jahre offensichtlich verunsichert.

![]() Materielle

Wertorientierungen haben im langfristigen Trend keineswegs an Boden

verloren, im Gegenteil! Forderungen nach

materieller Sicherheit und nationaler Identität liegen im Aufwind. Der

Rutsch nach «rechts» in der politischen Orientierung ist unverkennbar.

Materielle

Wertorientierungen haben im langfristigen Trend keineswegs an Boden

verloren, im Gegenteil! Forderungen nach

materieller Sicherheit und nationaler Identität liegen im Aufwind. Der

Rutsch nach «rechts» in der politischen Orientierung ist unverkennbar.

Auf

der anderen Seite wäre es falsch, daraus zu folgern, eher idealistisch-immaterielle

politische Ziele hätten für die Jugendlichen an Bedeutung eingebüsst.

Eine intakte natürliche Umwelt und eine friedliche Welt stehen

nach wie vor weit oben auf der Liste politischer Zielvorstellungen. Den

jungen Frauen ist die Gleichstellung der Geschlechter ein vordringlicheres

Anliegen als ihren männlichern Geschlechtsgenossen.

| Politischer Bezugsrahmen und politische Integrationsformen |

Mit der Ausweitung des politischen Erlebnis- und Informationshorizontes im Zuge der Globalisierung haben die herkömmlichen kommunalen und nationalen Identifikationsmuster ihre Bedeutung nicht verloren, sich wohl aber verändert. Die Nahwelt ist weniger Bezugspunkt für das Politische, aber nach wie vor von ungebrochener Bedeutung für die gesellschaftliche Alltagsaktivität.

Das föderalistische Prinzip der Schweiz ist mehrheitlich unbestritten, verliert aber im langfristigen Trend an Attraktivität. Obwohl bloss eine Minderheit der Jungbürgerinnen und Jungbürger einem Mehr an Zentralismus das Wort reden, ist eine Zunahme der Zentralisierungspräferenz unverkennbar.

Die Vermutung, das Nationale verliere im Zuge der Internationalisierung und Globalisierung an Bedeutung, wird durch unsere Daten nicht bestätigt.Das Nationale als «Wir»-Bezugsgrösse hat sich zwar in den 90er Jahren abgeschwächt, erlebt aber im neuen Jahrtausend als politische und gesellschaftliche Integrationsform eine Renaissance. Staat und Nation werden mehr als früher aufgrund der Leistungen und des Nutzens beurteilt, die sie vermitteln.

Die instrumentelle

Sicht des Gemeinwesens hat sich über das letzte Vierteljahrhundert

tendenziell verstärkt. Die Forderung

nach mehr öffnung des Landes durch Beitritte zu internationalen Organisationen

und zum Mitmachen bei der europäischen Einigung nahm bei der Jungbürgerschaft

in den achtziger Jahren zu und erreichte Mitte der 90er Jahre ihren Höhepunkt.

Sie hat sich seither deutlich zurückgebildet und liegt in der Erhebung

von 2003 unter dem Stand von vor einem Vierteljahrhundert. Konnten 1994

vier von zehn Jungbürgern und Jungbürgerinnen zu den öffnungsbereiten

gerechnet werden, so sind es 2003 nur noch rund zwei von zehn. Dieser Stimmungsumschwung von einer erhöhten öffnungsbereitschaft

in den neunziger Jahren hin zu einem ausgeprägten Hang zum Autonomismus

ist eindrücklich.

|

|

Die früher als unkonventionell eingestuften und in der Schweiz politisch geächteten Protestformen wie Streiks und Demonstrationen haben den Charakter des Ungebührlichen bei der jungen Generation eingebüsst.

Diese

sieht darin heute mehrheitlich eine legitime Form der politischen Partizipation neben anderen Formen. Die veränderte Haltung zu unkonventionellen

politischen Ausdrucksformen darf nicht mit einem Anstieg an politischer

Unzufriedenheit verwechselt werden. Die Jungbürgerschaft von 2003

gibt sich politisch zwar etwas reform- und veränderungsorientierter

als jene von 1979, drängt aber weniger aktiv auf politische Veränderungen

als jene von 1994.

| Fazit Politik |

Von einer Politikverdrossenheit oder einer wachsenden Distanzierung vom politischen System, wie dies zum Beispiel in Trendstudien für Deutschland konstatiert wird, ist in den vorliegenden Trenddaten für die Schweiz nichts zu spüren.

Der Schluss drängt sich auf, dass ...

![]() das

System der halbdirekten Demokratie mit seinen ausgebauten Mitbestimmungsrechten

trotz Mängeln und Unvollkommenheiten vergleichsweise gute Voraussetzungen

für die politische Integration junger Erwachsener bietet.

das

System der halbdirekten Demokratie mit seinen ausgebauten Mitbestimmungsrechten

trotz Mängeln und Unvollkommenheiten vergleichsweise gute Voraussetzungen

für die politische Integration junger Erwachsener bietet.

Es wäre offenbar falsch, die allgemein tiefe Stimm- und Wahlbeteiligung der Schweizer Jungbürgerschaft vorschnell als Unzufriedenheit oder als Entfremdung vom politischen System zu interpretieren. Einiges deutet darauf hin, dass das Wissen darum, dass man sich jederzeit beteiligen kann, wenn man das persönlich will und für wichtig hält, die Legitimation des Systems in stärkerem Masse beeinflusst, als dies die tatsächliche Partizipationsrate bei Wahlen und Abstimmungen zum Ausdruck bringt.

| Quelle: Text ch-x August 2008 |

| Links |

| Externe Links |

|

|

|

|

|

|