|

Kultur und Geschichte |

|

Schweiz Weitere Informationen |

|

| Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1291 - 1874 |

| Bundesverfassung 1874 |

|

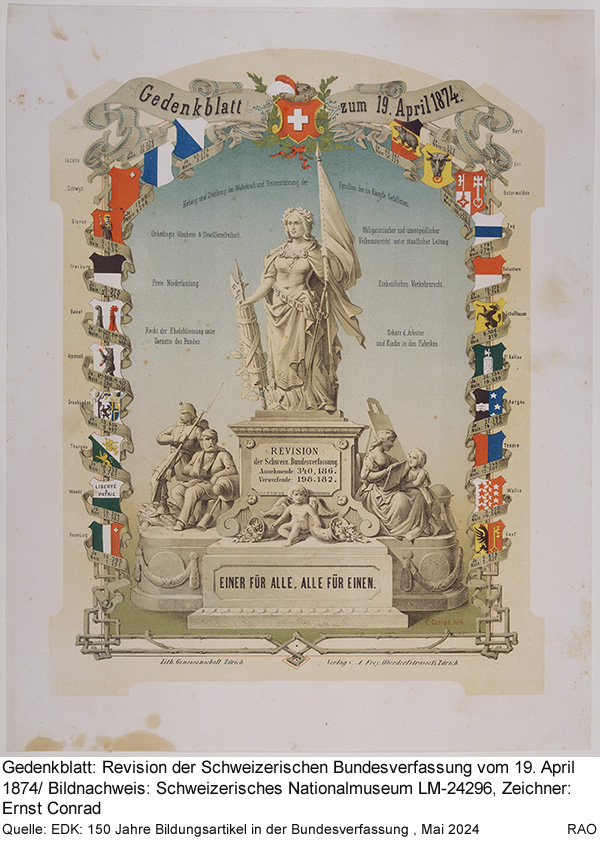

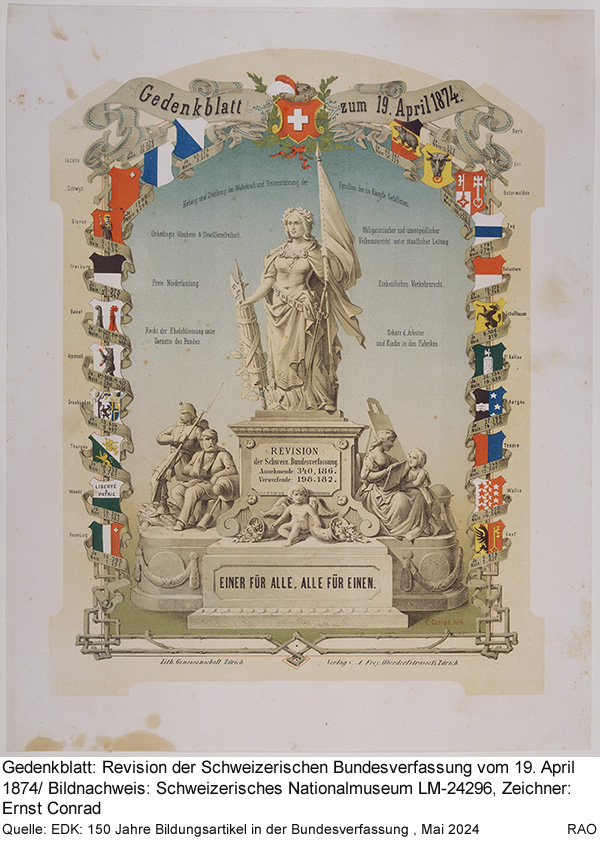

2024: 150 Jahre Bildungsartikel in der Bundesverfassung

Ausdehnung der Bundeskompetenz auf die Volksschule - Unentgeltlicher Primarunterricht für Knaben und Mädchen.

Am 29. Mai 1874 wurde der Primarunterricht für Knaben und Mädchen in der Bundesverfassung für obligatorisch erklärt. Eine Mehrheit der Stimmbürger sowie 13 . gegen 8 . Stände nahmen die totalrevidierte Verfassung an - und damit auch die Ausdehnung der Bundeskompetenz auf die Volksschule. Sie war eine der umstrittensten Bestimmungen der Vorlage gewesen.

Bereits 1872, beim ersten Versuch, die Bundesverfassung von 1848 zunächst teilweise und dann umfassend zu revidieren, wurde eine Vorlage erarbeitet, die von Eingriffen in Bereiche geprägt war, die bis anhin den Kantonen oblagen - so auch in das Schul- und Unterrichtswesen (Artikel 25). Zwar war die Regelung, dass die Kantone für obligatorischen und unentgeltlichen Primarunterricht sorgen sollen, nicht umstritten und bis auf einen Kanton (Uri) auch schon seit längerem in allen kantonalen Gesetzen verankert. Anlass zur Besorgnis gab aber die unbestimmte Formulierung, dass der Bund «über das Minimum der Anforderungen an die Primarschule» bestimmen könne. Die ungewisse Bedeutung und Reichweite dieser Bestimmung weckten bis weit ins Lager der Befürworter der neuen Bundesverfassung die Befürchtung, dass damit die Grundlage für eine Bundesbürokratie über das föderalistische Schulwesen geschaffen würde. Dazu sollte es nicht kommen. Die Vorlage wurde vom Stimmvolk knapp, von den Ständen aber eindeutig abgelehnt.

|

|

| Artikel 25 der Abstimmungsvorlage 1872 |

| «Die Kantone sorgen für obligatorischen und unentgeltlichen Primarunterricht. Der Bund kann über das Minimum der Anforderungen an die Primarschule gesetzliche Bestimmungen erlassen.» |

|

|

|

| Artikel 27 der Bundesverfassung 1874 |

| «Die Kantone sorgen für genügenden Primarunterricht, welcher ausschliesslich unter staatlicher Leitung stehen soll. Derselbe ist obligatorisch und in den öffentlichen Schulen unentgeltlich. Die öffentlichen Schulen sollen von den Angehörigen aller Bekenntnisse ohne Beeinträchtigung ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht werden können. Gegen Kantone, welche diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, wird der Bund die nöthigen Verfügungen treffen.» |

|

|

Jeder Bürger soll lesen und schreiben können

Nach einem klaren Wahlsieg der Verfechter der Verfassungsrevision wurde nur wenige Monate später bereits ein neuer Vorstoss für eine Totalrevision eingereicht. Artikel 27 der Vorlage von 1874 kennzeichnet vier Regelungsprinzipien für den Primarunterricht, für deren Umsetzung die Kantone sorgen sollen: Der Primarunterricht soll obligatorisch, unentgeltlich, genügend und unter staatlicher Leitung sein. Welche Motive standen hinter diesen vier Kerngedanken?

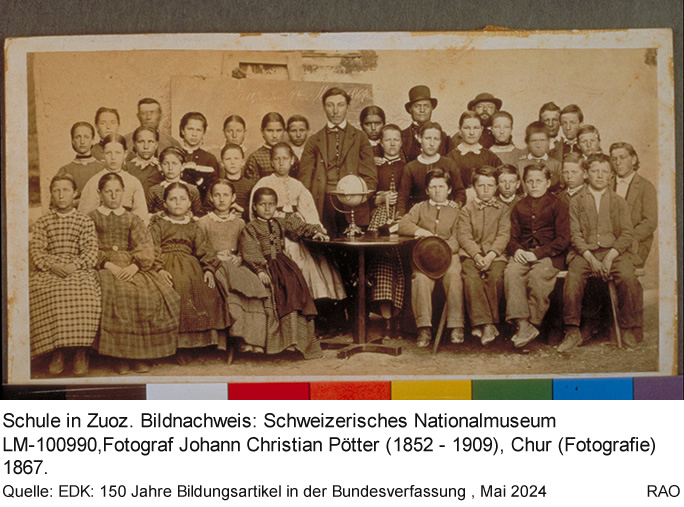

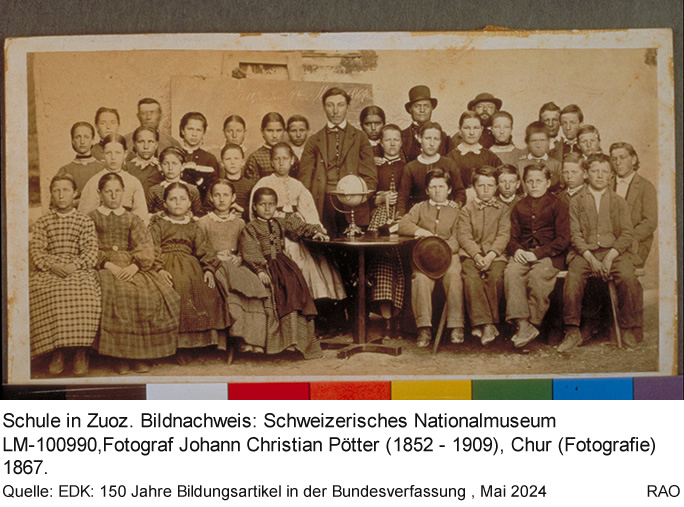

Den Primarunterricht für obligatorisch zu erklären, wurde mit den Rechten der Bürger begründet, an der Lenkung des Staates mitwirken zu dürfen. Oder in den Worten des Bundesrates: «einen Bürger, der nicht lesen und schreiben kann, zur Abstimmung aufzurufen, ist ja purer Unsinn» (Bundesrat Dubs, 1872). Das Argument war umso stichhaltiger, als die demokratischen Rechte in der Verfassungsrevision ausgebaut werden sollten. Obwohl das Obligatorium keinen Schulzwang bedeutete und der Unterricht auch weiterhin an Privatschulen oder zu Hause stattfinden konnte, gab es bereits in allen Kantonen öffentliche Elementarschulen oder Primarschulen, die 6 bis 9 Jahre dauerten. Für die Sekundarschulen - die weiterführenden Schulen nach 6 Jahren Primarunterricht, die es in einzelnen Kantonen bereits gab - galt das Obligatorium nicht. Trotz der Verankerung des Obligatoriums in den kantonalen Gesetzen war die Schulbesuchsquote jedoch gering und nahm von der ersten bis zum Ende der Primarschule kontinuierlich ab. Die Befürworter erhofften sich, der Unterrichtspflicht durch die Bundesverfassung mehr Gewicht zu verleihen. Der obligatorische Unterricht wurde zudem als Massnahme gegen Kinderarbeit, Armut und Kriminalität gesehen. Der Unterricht, so die weitläufige Meinung, verschaffe dem Kind des Bedürftigen ebenso wie dem Nachwuchs des Reichsten die notwendige Grundlage einer «ehrenhaften Lebensstellung». Für die nähere Bestimmung des Begriffs «Primarunterricht», den Umfang und die Dauer sollten weiterhin die Kantone zuständig bleiben.

|

Wie viel genug ist, entscheiden die Kantone

Dass der obligatorische Unterricht kostenlos sein soll, war von den vier Prinzipien das am wenigsten bestrittene. Als Konsequenz aus dem Obligatorium galt es als allgemein anerkannt - jedoch nur für die Schulen unter staatlicher Leitung. Für die Unentgeltlichkeit sprach ferner die Erfahrung der Vergangenheit, dass sich die Lehrperson sonst statt auf den Unterricht zu sehr auf das Eintreiben des Schulgeldes konzentrieren musste. Dieses Prinzip war zudem in den meisten Kantonen bereits eingeführt.

Das dritte Regelungsprinzip, der genügende Primarunterricht, ist die übrig gebliebene Essenz aus den Minimalanforderungen der abgelehnten Vorlage von 1872. Und: Statt wie ursprünglich vorgesehen dem Bund wird den Kantonen die Interpretationsmacht eingeräumt, was genügend ist. Allerdings erhält der Bund die Kompetenz, über die Gewährleistung des genügenden Unterrichts der Kantone zu wachen. In der Formulierung «genügend» ist die Forderung nach Mindestanforderungen zwar immer noch enthalten, aber die Kantone können die Details eines Minimalunterrichts festlegen. Durch die Formulierung «genügend» resultierte für den Bund keine unmittelbare Verfügungsgewalt und es konnte nicht präzis definiert werden, worüber er wachen und wann entsprechende Massnahmen ergriffen werden sollten. Für das dritte Regelungsprinzip sprach zusätzlich zu den Argumenten der direkten Demokratie oder der sozialen Frage auch die verschiedentlich vorgebrachte Unterstellung, dass einzelne Kantone die Volksbildung vernachlässigten.

|

Der Staat garantiert «weltlichen» Unterricht

Das vierte Regelungsprinzip, die staatliche Leitung, war sehr umstritten, da über diese Frage die kulturkämpferischen Auseinandersetzungen wieder aufflammten. Staatliche Leitung hiess staatliche Oberaufsicht und war letztlich die Konsequenz aus den neuen Bestimmungen der Glaubens-und Gewissensfreiheit (Artikel 48). Aus der Regelung, dass niemand zur Teilnahme an einem Religionsunterricht gezwungen werden dürfe, wurde zunächst ein Unterrichtsverbot für Angehörige von geistlichen Orden abgeleitet. Erst in einem weiteren Anlauf und ausgehend von einem Unterricht, der konfessionell neutral sein soll, wurde ein minimaler Konsens und eine Lösung dafür gefunden, auch künftig nicht auf die verdienstvolle Tätigkeit der Lehrschwestern in zahlreichen Kantonen verzichten zu müssen. Ein weiteres Motiv für den «weltlichen», konfessionslosen Unterricht war die Erweiterung der Niederlassungsfreiheit und die zunehmende Mobilität. Nur so konnte sichergestellt werden, dass Kinder nach einem Umzug in einen anderen Kanton nicht genötigt wurden, sich Inhalte anzueignen, die nach Ansicht ihrer Eltern als unheilvoll galten. Als allerletzte Konsequenz eines obligatorischen Unterrichts, der für Angehörige jeder religiösen Anschauung zugänglich und konfessionell neutral sein sollte, galt die staatliche Leitung.

Die direkte Einmischung des Bundes in das Schulwesen der Kantone wurde in der Totalrevision der Bundesverfassung von 1874 also weitgehend verhindert. Die politische Interpretation der Bundeskompetenzen in Artikel 27 erfolgte allerdings unmittelbar danach und die Ideen waren zahlreich. Sie reichten von einem ausführenden Bundesgesetz über die Einstellung eines Schulsekretärs und die Errichtung nationaler Lehrerbildungsinstitutionen bis zu einer eidgenössischen Normierung der Abschlüsse. Sie blieben bis auf den Ausbau der pädagogischen Rekrutenprüfung jedoch allesamt chancenlos. Für den Vollzug von Artikel 27 in den Kantonen weit einflussreicher war das Fabrikarbeitsverbot für Kinder 1877 und die Annahme der Bundessubventionen für die Primarschule im Jahr 1902 mit dem neuen Artikel 27 der Bundesverfassung über «die Unterstützung der öffentlichen Primarschule durch den Bund» und im Jahr 1903 mit dem «Bundesgesetz betreffend die Unterstützung der öffentlichen Primarschule».

| Quellen: |

| Criblez, Lucien & Huber, Christina(2008): Der Bildungsartikel der Bundesverfassung von 1874 und die Diskussion über den eidgenössischen «Schulvogt» (S.87-129). In: Criblez, Lucien (Hrsg.): Bildungsraum Schweiz. Historische Entwicklung und aktuelle Herausforderungen. Bern, Haupt: 2008. |

| Holenstein, Th. (1931): Die konfessionellen Artikel und der Schulartikel der schweizerischen Bundesverfassung. Olten: Verlag Otto Walter. |

| Crotti, Claudia (2008). Pädagogische Rekrutenprüfungen. Bildungspolitische Steuerungsversuche zwischen 1875 und 1931 (S. 131-154) In: Criblez, Lucien (Hrsg.): Bildungsraum Schweiz. Historische Entwicklung und aktuelle Herausforderungen. Bern, Haupt: 2008. |

| Weitere Informationen zum Thema auf den Seiten des IDES (Kompetenzzentrum für das Wissen um das Schulsystem Schweiz) innerhalb der EDK-Webseiten. |

|

| Text: EDK, 150 Jahre Bildungsartikel in der Bundesverfassung, 29.Mai 2024 |

|

nach

oben

| Links |

|

|

|

Externe Links |

|