|

Naturgefahren - Extremereignisse |

|

|

Naturgefahren Schneelawinen |

|

Naturgefahren Weitere Informationen |

|

|

Schneelawinen |

|

25 Jahre Lawinenwinter 1999

Der schneereiche Winter 1998/99 führte zu zahlreichen Lawinenunfällen, in der Schweiz und im gesamten Alpenraum. Was Mitarbeitende des SLF in dieser Extremsituation erlebt und welche Erkenntnisse sie gewonnen haben.

Fünf bis acht Meter Neuschnee innerhalb von vier Wochen am Alpennordhang, unterbrochene Strassen und Bahnlinien, abgeschnittene Ortschaften, teilweise ohne Strom, Einheimische und hunderttausende Touristen sassen fest - der Lawinenwinter 1999 jährt sich zum 25. Mal. Innerhalb eines Monats richteten Lawinen allein hierzulande Schäden in Höhe von rund 600 Millionen Schweizer Franken an. 17 Menschen kamen allein in der Schweiz ums Leben.

Auslöser war eine besondere Wettersituation. Gleich drei Mal kurz hintereinander traten niederschlagsreiche Nordweststaulagen auf: vom 26. bis 29. Januar 1999, vom 5. bis 10. Februar 1999 und vom 17. bis 24. Februar 1999. Sie führten zu intensiven Schneefällen. Erstmals seit der Einführung 1993 herrschte die höchste Lawinenwarnstufe fünf («sehr gross») grossflächig für mehrere Tage hintereinander.

Die Mitarbeitenden des SLF arbeiteten zum Teil täglich, auch an den Wochenenden - so sie an ihren Arbeitsplatz kamen. Der heutige Leiter des Lawinenwarndiensts Thomas Stucki übernachtete eigens bei einem Kollegen, da die Strasse zu seinem Wohnort gesperrt war (siehe auch Interview mit Thomas Stucki zum Lawinenwinter 1999). Permafrost-Expertin Marcia Phillips war eine Woche lang im Ortsteil Monstein bei Davos von der Aussenwelt abgeschnitten. «Das war auch schön», sagt sie heute. Sie und einige ihrer damaligen Kolleginnen und Kollegen erzählen hier von ihren Erlebnisse in diesem Extremwinter, darunter SLF-Leiter Jürg Schweizer, der sich an eine teils hektische und angespannte Stimmung erinnert.

Der Lawinenwinter 1999 in der Schweiz in Zahlen:

|

Rund 1200 Schadenlawinen in den Schweizer Alpen |

|

28 Verschüttete, von denen 17 nicht überlebten (ohne touristische Unfälle) |

|

131 verschüttete Schneesportlerinnen und Schneesportler, von denen 19 ums Leben kamen |

|

Sachschäden in Höhe von mehr als 600 Millionen Schweizer Franken |

|

Indirekte finanzielle Folgen für die Tourismusbranche vermutlich mehr als 300 Millionen Schweizer Franken |

|

Nach der dritten und letzten Niederschlagsperiode erkundeten mehrere Mitarbeitende mit dem Helikopter das Ereignis und untersuchten einzelne Lawinenniedergänge im Detail. So flogen Jürg Schweizer und Lukas Stoffel nach Leukerbad, wo eine künstlich ausgelöste Lawine das halbe Dach eines Mehrfamilienhauses weggerissen und eine Strasse verschüttet hatte. Danach ging es weiter - und auf Bitten der Behörden zum Schneeprofil graben in einem 35 Grad steilen Hang 1'500 Meter oberhalb eines teilevakuierten Dorfes. Ungefährlich war das nicht. «Da lagen drei bis vier Meter Schnee, das war wirklich ein komisches Gefühl», erinnert sich Stoffel. Letztendlich fanden die beiden keine Schwachschicht. «Aber dennoch, es war schon so, entweder war die Evakuierung nicht angebracht, oder wir waren tollkühn», sagt Schweizer rückblickend.

Die grossen Lawinenwinter in der Schweiz und ihre Folgen:

|

1887/88: mehr als 1'000 Lawinen, erstmals werden Schäden dokumentiert |

|

1951: rund 1'300 Schadenlawinen, der Lawinenwarndienst wird ausgebaut, der Stützverbau in Anrissgebieten wird forciert |

|

1954: 325 Schadenlawinen, Lawinenmodelle entstehen |

|

1968: besonders schwer traf es Davos, die Bedeutung von Gefahrenkarten wird offensichtlich, deren Erarbeitung forciert |

|

1999: rund 1200 Schadenlawinen, temporäre Schutzmassnahmen werden forciert |

|

2018: rund 150 Schadenlawinen, es zeigt sich, dass sich die Kombination von permanentem und temporärem Lawinenschutz bewährt |

|

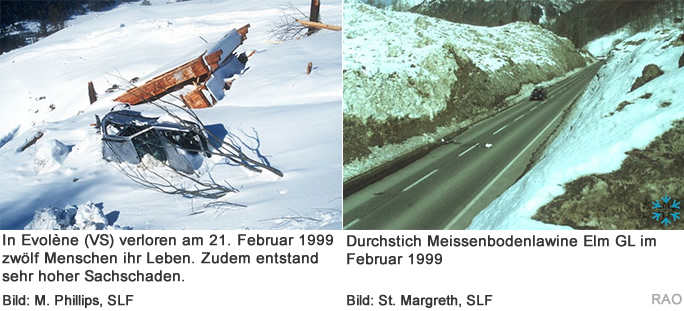

Marcia Phillips wurde nach Evolène geschickt, weil sie französisch spricht. Dort war der folgenschwerste Lawinenniedergang in diesem Winter in der Schweiz, der zwölf Menschen das Leben kostete, und das drittschwerste des Landes im 20. Jahrhundert. Phillips kartierte die Lawinen, nahm Schäden auf und fotografierte diese. «Die ganze Zeit über wurde ich von Einheimischen zum Kaffee eingeladen, die Menschen wollten von ihren Erlebnissen erzählen.»

Die Lawinenexperten waren auch international gefragt. Stefan Margreth, heute Leiter der Forschungsgruppe Schutzmassnahmen, und der Geophysiker Paul Föhn flogen im Auftrag des Landesgerichtes Innsbruck ins österreichische Galtür, um das dortige Unglück zu untersuchen, das grösste des Winters. Eine Lawine hatte den Dorfteil Winkl zerstört. 31 Personen starben. Die Schneemassen waren in Bereiche vorgedrungen, die gemäss der Gefahrenkarten als sicher galten. Die Justizbehörden stellten ihre Verfahren ein.

|

Anders im Falle von Evolène. Das Walliser Kantonsgericht verurteilte den Gemeindepräsidenten und den Sicherheitschef zu bedingten Gefängnisstrafen. Erst 2006, sieben Jahre nach dem Unglück, wurden die Urteile rechtskräftig. Der Beschluss verunsicherte zahlreiche Mitarbeitende der Lawinendienste. Das SLF untersuchte eigens, ob tatsächlich Grund zur Sorge besteht und kam zum Schluss, das Urteil verschärfe nicht die Sorgfaltspflichten. «Zudem hat die Schweiz seit dem Lawinenwinter 1998/99 zahlreiche Massnahmen ergriffen, damit Lawinendienste in einer ähnlichen Situation die Lage noch besser meistern können», sagt Jürg Schweizer als Hauptautor der Analyse.

Der Lawinenwinter beschäftigte die Forschenden am SLF noch viele Jahre. Zahlreiche Studien sowie ein rund 600 Seiten starkes Buch entstanden (siehe unten). Aus den Analysen gingen zahlreiche neue Projekte und Ideen für den Schutz vor Lawinen hervor. «Der Lawinenwinter 1999 hat vor allem im Bereich der organisatorischen Massnahmen grosse Anstrengungen ausgelöst», sagt Schweizer und verweist als Beispiel auf das Interkantonale Frühwarn- und Kriseninformationssystem IFKIS, entwickelt vom SLF und Vorläufer des heute verwendeten Systems SLFPro. Eine weitere Erkenntnis war, dass Lawinen zu sprengen eine sinnvolle, kostengünstige Alternative zu Lawinenverbauungen ist. Gleichzeitig wurde laut Margreth aber auch die Bedeutung der Bauten klar: «Abschätzungen zeigen, dass im Februar 1999 rund 300 Schadenlawinen durch deren Wirkung verhindert wurden.»

nach

oben

| Links |

|

|

|

Externe Links |

|

Schweiz |

|