|

Biologie Gewässerbiologie Algen |

|

Biologie Weitere Informationen |

|

| Seesanierungsmassnahmen gegen die Algenvermehrung |

|

Kampf gegen die Burgunderblutalge

Die thermische Entwicklung von Seen

Unterschiede in der Wasserdichte, welche durch Temperaturschwanken, einem unterschiedlichem Schwemm- oder Schadstofffgehalt hervorgerufen werden, tragen neben den Einfüssen von Winden, einmündendenden Fliessgewässern usw. zur Entstehung von Wasserbewegungen bei. Es entstehen Konvektionsbewegungen.

Konvektionsbewegungen fördern die Durchmischung von Stillgewässern.

Die thermische Entwicklung der Seen wird noch von anderen Faktoren wie den Witterungsbedingungen, der biochemischen Zusammensetzung des Wassers (Planktongehalt usw.), dem Schmutzstoffeintrag, dem Relief des Seeboden und dem topografischen Verlauf der Uferzonen bestimmt.

Bei gleichen Wasserbedingungen verfügt kälteres Wasser über die grössere Dichte (= spezifische Masse) als wärmeres Wasser. Kaltes Wasser sinkt in der Regel, warmes Wasser steigt auf.

Wasser weist bei 4° C seine grösste Dichte auf.

Der Wärmeaustausch zwischen verschiedenen Wasserflächen und -schichten der Seen kann auch durch die Sonneneinstrahlung, wärmere Luft über der Seeoberfläche oder Winde in Gang gesetzt werden. Ein Wellengang kann die Temperaturverhältnisse in einem See verändern und eine Durchmischung der Wasserschichten auslösen und beschleunigen.

Auf dem Seegrund befinden sich oft kühle, mit Schmutzstoffen stärker belastete und daher dichtere Wasserschichten, welche von Durchmischungsvorgängen kaum oder nur wenig beeinflusst werden.

Die Temperaturverhältnisse in den verschiedenen Wassertiefen unterscheiden sich je nach Jahreszeit.

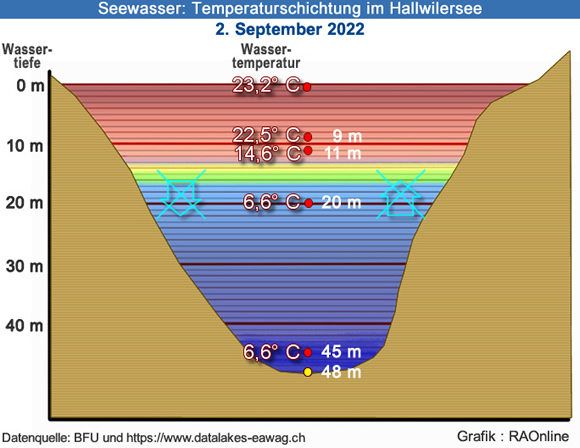

In den Sommermonaten ist die Seeoberfläche häufig erhöhter Sonneneneinstrahlung und warmen Luftmassen ausgesetzt. Im Sommer werden die oberflächennahen Wasserschichten stark erwärmt, während sich die auf dem Seegrund liegenden Wasserschichten kaum erwärmen. Es bildete sich eine deutliche Schichtung im Wasserkörper. Es entsteht eine oft mehrere Meter mächtige obere warme Wasserschicht, eine Zwischenschicht und eine untere kühle Wasserschicht. Die Zwischenschicht behindert die Durchmischung der obersten mit den untereren beiden Seewasserschichten.

Mildere oder sehr kalte Winter bzw. kühle Sommer bewirken unterschiedliche Durchmischungseffekte.

Grössere Seen werden selten völlig durchmischt. Bei diesen Gewässern wird oft eine Teildurchmischung beobachtet.

Kleiner Seen werden häufiger vollständig durchmischt. Die Stärke der Durchmischung wird allerdings stark von der Topografie bestimmt, in welcher der See eingebettet ist.

ischung wird allerdings stark von der Topografie bestimmt, in welcher der See eingebettet ist.

|

| Es gibt Hunderte von Blaualgenarten. Die wenigsten Arten sind blau. Manche sind blau-grün oder grün, wieder andere brau oder gelb. Die Burgunderblutalge, eine Blaualge, ist rosa oder rot. Einige Blaualgenarten sondern Stoffwechselprodukte ab, welche bei Menschen und Tiere Vergiftungserscheinungen auslösen können. Immer wieder sterben Hunde, welche mit giftigen Blaualgen in Kontakt gekommen sind. |

|

nach

oben

| Seesanierungsmassnahmen beim Hallwilersee |

|

Der Hallwilersee im Grenzgebiet der Kantone Aargau und Luzern liegt in einem Tal, dem Seetal, welche von Süden nach Norden ausgerichtet ist. Die Winde aus westlichen und östlichen Richtungen können wegen der Randhügelketten weniger stark auf die Seeoberfäche durchgreifen als Seen, welche in Westost-Richtung ausgerichteten Tälern liegen.

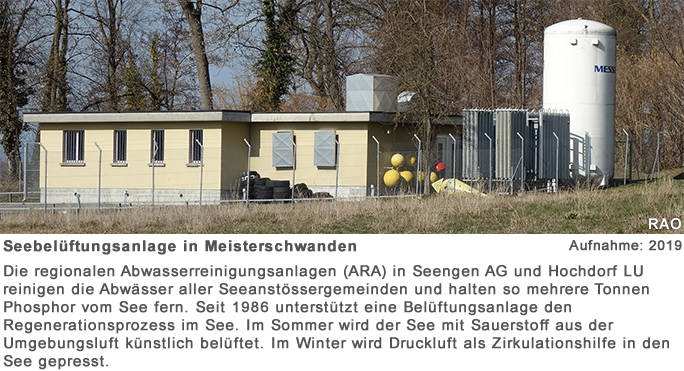

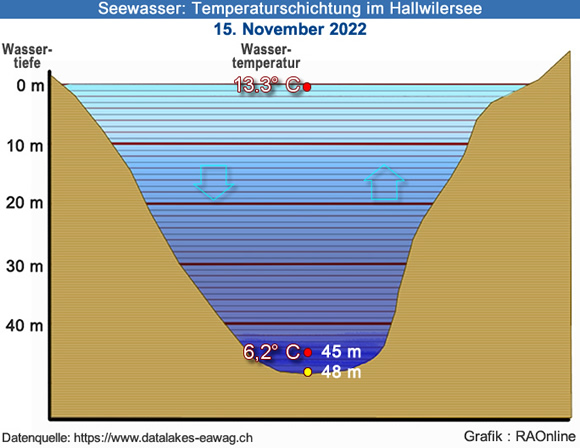

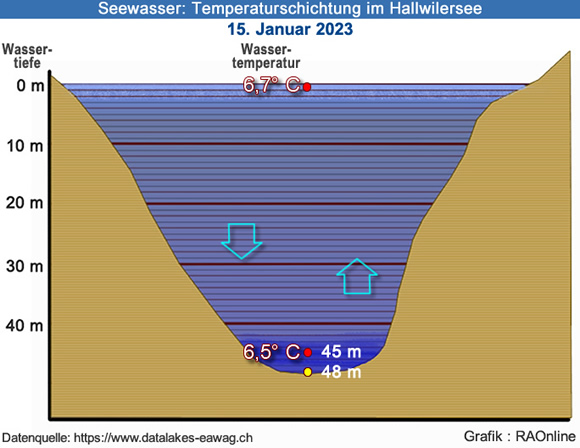

Der Hallwilersee hat Durchmischungsprobleme und wird daher im Sommer künstlich mit Sauerstoff "beatmet" und mit Druckluft versorgt. Die Seebelüftung am Hallwilersee dient dazu, das mit biologischen Abbauprodukten belastete und sauerstofflose Tiefenwasser nach oben zu treiben. In den kalten Wintermonaten ist die künstlich angetrieben Durchmischung mit Druckluft unsd Sauerstoff nicht mehr notwendig.

Seit 1986 unterstützt die Belüftunganlage den Seegesundungsprozess. Zusätzlich wurde das Netz der Abwasserkläranlagen rund um den See verstärkt und der Phosphat-Eintrag aus landwirtschaftlichen Quellen reduziert.

In der Mitte des letzten Jahrhunderts wurde der Hallwilersee immer wieder durch eine starke Vermehrung der Burgunderblutalge immer wieder rötlich gefärbt. Die Burgunderblutalge ist nach wie vor im Hallwilersee vorhanden. Durch die von den Behörden veranlasssten Massnahmen ist eine starke Verfärbung des Hallwilersees nur noch sehr selten zu beobachten.

|

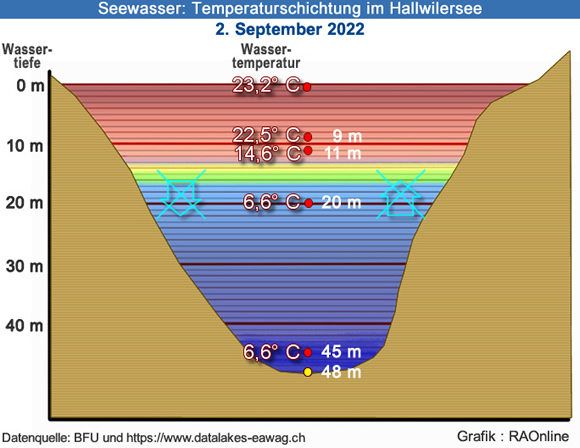

| Während den Sommermonaten bilden sich in den erwärmten Seen drei Wasserschichten. Zwischen dem warmen Wasser in der obersten Seeschicht und dem Wasser der darunter liegenden Zwischenschicht stellt sich allmählich ein markantes Temperaturgefälle ein, welches wie eine Sperrschicht wirkt. Diese Sperrschicht verhindert den Wasseraustausch zwischen den drei Seewasserschichten. |

|

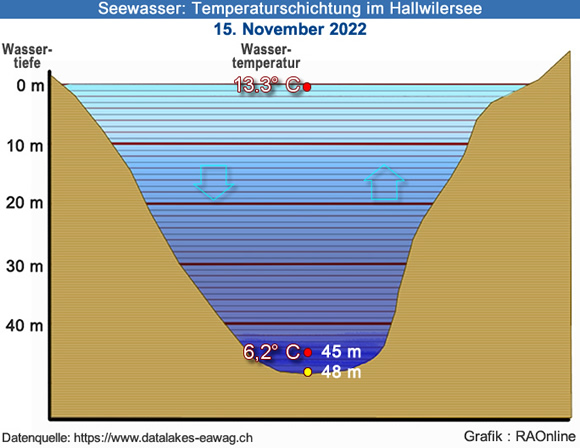

| Mit der fortschreitenden Abkühlung der oberflächennahen Wasserschichten im Spätherbst lösen sich die drei Wasserschichten allmählich auf und die Sperrschicht verschwindet. Der Umwälzprozess im See setzt sich langsam wieder in Gang. |

|

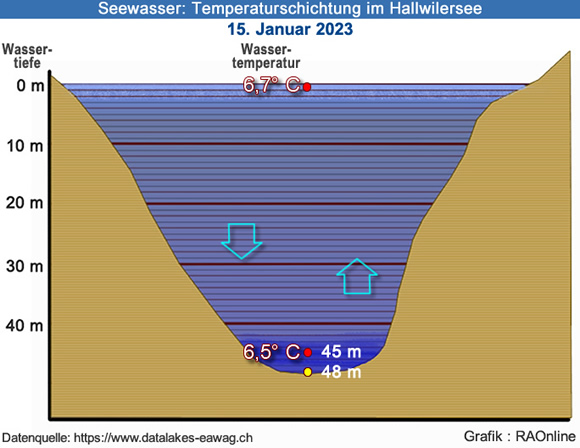

| Während den Wintermonaten haben sich das Oberflächenwasser so weit abgekühlt, dass kaum mehr eine grössere Temperaturdifferenz zwischen dem Wasser in den verschiedenen Seetiefen besteht. Es findet wieder ein Wasseraustausch zwischen dem Seewasser in den verschiedenen Tiefen statt. Die Durchmischung wird von vorherrschenden Winden unterstützt. |

|

Im September 2022 hat das ETH-Wasserforschungsinstitut Eawag im Hallwilersee eine Messkette installiert, bei welcher an 15 vertikal übereinander angeordneten Messpunkten bis in eine Wassertiefe von 45 malle 10 Minuten die Seewassertemperaturen gemessen und online an die Datenerhebungsstelle übermittelt werden. |

|

Bilder und Text RAOnline |

| Weniger

Algen im Hallwilersee |

| Rückgang

des Phosphors im See |

Die

Blüten von Burgunderblutalgen im Hallwilersee waren im Frühling

2008 auffallend geringer als in früheren Jahren. Dies, weil der abnehmende

Phosphorgehalt im See das Algenwachstum begrenzt. Die Seesanierung ist

auf Erfolgskurs.

Mitarbeitende

der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee und Berufsfischer meldeten, dass

dieses Jahr auffallend wenig Burgunderblutalgen die Wasseroberfläche

des Hallwilersees rot färbten. Burgunderblutalgen, wissenschaftlich

"Planktothrix rubescens" genannt, traten in den letzten Jahren häufig

auf und bildeten im Winter und Frühjahr unansehnliche, rötliche

Algenblüten auf dem Wasser.

Im

Sommer halten sich diese mikroskopisch kleinen Algen dann in kälteren

Wasserschichten auf, unterhalb von 6 bis 8 Metern Wassertiefe. Das Oberflächenwasser

des Hallwilersees ist dann meist klar. Grund für diese positive Entwicklung

ist der laufende Rückgang des Phosphorgehalts im Hallwilersee. Das

zeigen die Messungen der Spezialisten des Departements Bau, Verkehr und

Umwelt. So wurden Ende Winter 2008 durchschnittlich 22 Milligramm Phosphor

im Kubikmeter Seewasser gemessen - vor drei Jahren waren es noch 38 Milligramm.

Nachhaltig gesund ist der See jedoch erst mit rund 15 Milligramm Phosphor

pro Kubikmeter Wasser. Das heutige Ergebnis zeigt aber, dass die Seesanierung

auf gutem Weg ist.

|

Die gemeinsamen Anstrengungen zur besseren Reinigung

der Abwässer, verschiedene Massnahmen auf dem Gebiet der Landwirtschaft

sowie die Seebelüftung haben zu diesem Erfolg beigetragen. Ausserdem

ist die Belastung aus dem oben liegenden Baldeggersee ebenfalls stark zurückgegangen.

Bis 2015 sollten somit die ökologischen Ziele der Seesanierung - ein

mässiges Algenwachstum, genügend Sauerstoff im Tiefenwasser und

eine natürliche Fortpflanzung der Felchen im Hallwilersee - erreicht

sein.

|

|

|

|

|

| Cyanobakterien |

| Cyanobakterien spielen eine der Hauptrollen in den globalen Kreisläufen von Kohlenstoff und Stickstoff. Umgangssprachlich werden die Einzeller oft als Blaualgen bezeichnet, aufgrund ihrer Biologie gehören sie aber zu den Bakterien. Als eines der ersten Lebewesen waren die Vorläufer der heutigen Cyanobakterien vor über zwei Milliarden Jahren in der Lage, Wasser zu spalten und Sauerstoff zu produzieren: Sie betrieben Photosynthese und reicherten damit die Atmosphäre mit Sauerstoff an. Unterdessen sind etwa 2'000 Arten bekannt, als Teil der untersten Stufe der Nahrungskette sind sie Lebensgrundlage für viele Tiere.

Cyanobakterien haben sich an extreme Bedingungen angepasst: Sie besiedeln Wüsten, Süss- und Salzwasser, leben in heissen Quellen oder auf salzhaltigen Steinen und sind von den Tropen bis zu den Polen zu finden.

|

|

| Konvektion |

Als Konvektionsbewegung oder Konvektionsströmung bezeichnet man eine Luftbewegung, bei welcher erwärmte bzw. abgekühlte Luftmassen vertikal aufsteigen bzw. absinken. Die Bildung von Hoch- und Tiefdruckgebieten sowie die Wolkenbildung sind Folgen von Konvektionsbewegungen. Die innertropische Konvergenzzone ist eine Zone mit ausgeprägten Konvektionsströmungen.

|

|

| «Burgunderblut» |

Die Begriffe «Burgunderblut» oder «Rot wie Burgunderblut» stammt der Sage nach aus der Zeit der Burgunderkriege, als am 22. Juni 1476 während der Schlacht bei Murten, so die Vermutung, schwer verletzte Soldaten des Söldnerheeres von Karl dem Kühnen, Herzog von Burgund, in ihren schweren Rüstungen im Murtensee versanken und den See rot färbten.

Bei Schacht bei Murten bekämpften sich je zwei etwa 20'000 Soldaten starke Heere der Burgunder auf der einen Seite sowie den Eidgenossen und ihren Verbündeten aus Österreich, Lothringen und den 8 Orten der Alten Eidgenossenschaft unter der Führung von Bern auf der Gegenseite. Das burgundische Heer war eine modern ausgerüstete Armee, welche damals ständig unter den Fahnen und jederzeit für einen Einsatz bereit stand. Das Heer der Eidgenossen war ein rasch aufgebotener und in aller Eile formierter Gewalthaufen.

Das Heer der Burgunder wurde durch einen massiven Angriff der mit Langspiessen und Hellebarden ausgerüsteten Eidgenossen überrascht, in Panik versetzt und anschliessend vernichtend geschlagen. Die Schlacht von Murten leitete den Untergang des Burgunderreiches und den Aufstieg der Eidgenossenschaft zu einer europäischen Militärmacht ein.

1515 wurden die Eidgenossen von den Franzosen in der Schlacht von Marignano blutig geschlagen und zerrieben. Die französischen Truppen setzten im Kampf auf eine neue Angriffstechnik mit Gewehren und Kanonen, welche die in veralteten militärischen Strukturen verhafteten eidgenössischen Truppen nicht standhalten konnten.

|

|

|

|

nach

oben

| Achtung Blaualgen (Cyanobakterien) |

|

nach

oben

|