|

Entwicklung der Alpenregion - Landwirtschaft im Alpenraum |

|

|

Berglandwirtschaft - Alpwirtschaft - Bewirtschaftung alpiner Regionen

|

|

|

|

Alpwirtschaft Berglandwirtschaft |

|

| Alpwirtschaft: Bewirtschaftung alpiner Regionen |

nach

oben

Transhumanz (Fernweidewirtschaft oder Wanderhirtentum)

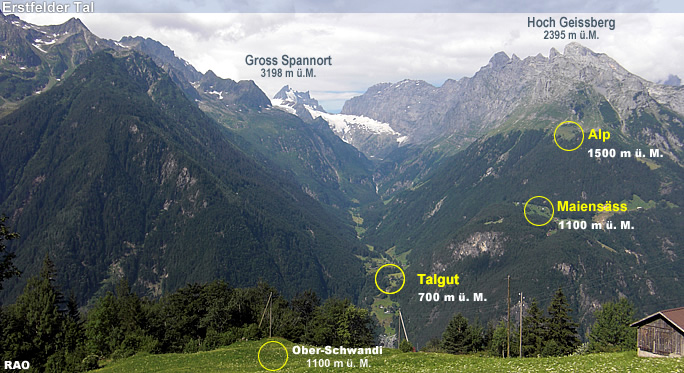

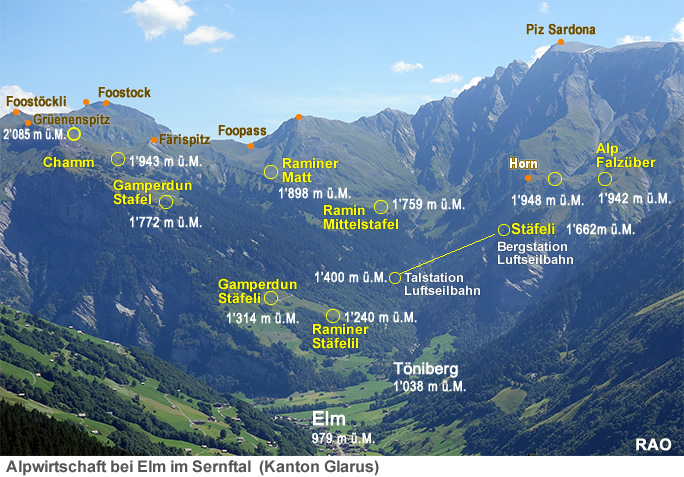

Als Transhumanz (Fernweidewirtschaft oder Wanderhirtentum) bezeichnet man die Wirtschaftsform, bei welcher Halbnomaden im klimatisch bedingten Jahresrhythmus mit ihre Viehherden von Weidegebiet zu Weidegebiet wandern. In Gebirgsregionen liegen die Weidegebiete in verschiedenen Höhenstufen. Die Transhumanz wird hier auch als Bergnomadismus oder Mehrstufenwirtschaft bezeichnet. Im Winterhalbjahr befinden sich das Vieh in tiefen Lagen, zum Beispiel in den Dörfern an den Talhängen oder im Talboden. Im Frühsommer steigen die Herden zu den bereits schneefreien Mittelalmen (Maiensässe) auf, im Sommer weiter hinauf zu den Weiden auf den Hochalmen (Alpen). In der Schweiz werden die Alpbetriebe in verschiedenen Höhenstufen häufig mit BezeichnungStafel (Oberstafel, Mittelstafel, Unterstafel, Stäfeli usw.) bezeichnet.

In semiariden (halbtrockenen) Steppenregionen in Asien, Afrika usw. ziehen die weidenden Viehherden mit ihren Hirten von Futterplatz zu Futterplatz, von Wasserstelle zu Wasserstelle. Die jahreszeitlichen Wanderungen der Voll- und Halbnomaden führen in diesen Gebieten (zum Beispiel an den Rändern der Sahara) von winterwarmen Tieflandweiden in die sommerkühlen Hochebenen der Randgebirge.

nach

oben

|

Berglandwirtschaft - Alpwirtschaft

|

|

Bergbauerndörfer liegen meistens unten in der Talsohle an den Hauptverkehrswegen

oder auf Hangterrassen.

Da die Täler im Oberlauf der Bergflüsse

oft steile Klammtäler sind, befinden sich viele Dörfer am Fuss

von nach Süden gerichteten Steilhängen.

Besonders

in schneereichen Wintern werden die Dörfer von Lawinen bedroht,

welche sich durch unbewaldete Tobel oder von den Steilhängen entladen.

Die Wälder an den Südhängen über den Dörfern und

an den Nordhängen gegenüber der Dörfer wirken als natürliche Lawinenverbauungen,

indem sie den Schnee am Gleiten hindern oder die Schneerutsche aus höheren

Lagen abbremsen.

Ein Absterben oder Roden dieser Schutzwälder hätte für die Dörfer unangenehme Folgen. Entweder müsste

das Dorf im Winter aufgegeben werden oder teure Lawinenverbauungen aus

Beton und Stahl müssten in die Anrissgebiete der Lawinen gesetzt werden.

In

den Wintermonaten bleibt das Vieh von anfangs November bis Ende April in den Ställen der Talhöfe.

Das Vieh wird mit Heu, welches in den Sommermonaten geschnitten und getrocknet

wurde (siehe auch: Wildheuen),

gefüttert.

Sobald

der Schnee auf den Maiensässen geschmolzen ist, wird das Vieh etwa im Mai auf die tiefer gelegenen

Weiden der Maiensässegetrieben. Die Bauernfamilie folgt dem Vieh und lebt in den kommenden Wochen

in den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden auf den Maiensässen.

Die Kinder müssen jeden Tag in die Talschule. Im Juni erfolgt

ebenfalls je nach Schneelagen das Bestossen der Alp (Alpauftrieb).

Alpengebiete, auf welchen die Älpler mit ihrem Vieh nur für eine beschränkte Zeitdauer verweilen, wird als Stafel oder auch Stäfeli bezeichnet. Die tiefer gelegene Alp heisst Unterstafel, die höher gelegene Oberstafel.

Der Senn lebt im Hochsommer mit seinem Vieh in den Alpgebäuden. Die Milch der Kühe verarbeitet er zu Käse oder liefert die Rohmilch

über Transportseilbahnen zur Verarbeitung ins Tal.

Eine

besondere Form der Alpbewirtschaftung ist das Wildheuen an den steilen Grasflächen über der Alp.

Nur

für wenige Wochen grast das Vieh auf den hochgelegenen Hochweiden an der Nutzungsgrenze. Beim Einsetzen der ersten Schneefälle

im September wird das Vieh wieder auf die Weiden um die Maiensässe geführt. Hier ist das Gras wieder nachgewachsen. Gegen das Ende des

Monats Oktober erfolgt der offizielle Alpabtrieb. Die Bauernfamilie

u. das Vieh ziehen wieder in den Hof im Tal.

Auf

den hochgelegen Alpweiden dauert der Winter sehr lange. Das Gras wächst

in diesen Höhenlagen nur langsam. Trotzdem wird diese Futterquelle als Entlastung für die tiefergelegen Weiden sehr geschätzt. Da

die Milch wegen den langen Transportwegen während dem Alpbetrieb nicht ins Tal gebracht werden kann, ist die Alpkäserei ist

eine wichtige Einkommensquelle für die Bauern.

Das

Maiensäss ist der Sommerwohnsitz der Bauernfamilie. Von hier

aus betreuen sie die Alp und bewirtschaften das Talgut sowie

die Maiensässweiden.

nach

oben

|

Erschliessung

von Maiensässen und abgelegenen Höfen

|

|

|

| Maiensässe

oder Weiler von Bergbauern, welche das ganze Jahr bewohnt oder von touristischer

Bedeutung sind (Ausgangs- oder Endpunkte von Wanderwegen) werden mit auch

mit einfachen Luftseilbahn-Anlagen erschlossen. Diese Anlage werden häufig

mit Hilfe von kantonalen Beiträgen oder mit der finanziellen, logistischen

und technischen Unterstützung der Schweizer

Berghilfe erstellt. |

|

Die Luftseilbahnen, auf welchen in der Regel

zwei Gondeln für je 4 Personen verkehren, ermöglichen den Bergbauernfamilien,

ihre Kinder ganzjährig vom Elternhaus aus in die Schule zu schicken.

Für die Betriebskosten der Anlage kommen in vielen Fällen die

Korporation oder eine Gemeinschaft von Bergbauern auf. Einige Luftseilbahnen werden von der «Patenschaft Berggemeinden» oder die «Schweizer Berghilfe» unterstützt.

Von

den Alpen hinunter zu den Maiensässen werden häufig Lastseilbahnen installiert, welche sich ausschliesslich für den Warentransport eignen.

über diese Lastseilbahnen werden Güter des täglichen Bedarfs

(Nahrungsmittel, Brennstoffe usw.) für die Alpgemeinschaft transportiert.

Talwärts werden u.a. Heu und Milchprodukte geseilt.

Heu,

welches auf höher gelegenen Wiesen geschnitten wurde, findet seinen

Weg zur Alp oder zum Maiensäss über Drahtseile, welche ohne grössere

Installationen wie Berg- oder Talstationen auskommen. Das Heu wird in Netzen

gesammelt und Form von rund 50 kg schweren Ballen entlang der Drahtseile

ins Tal befördert.

nach

oben

| Die Alpsaison kandidiert für die Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO |

|

Die Alpsaison, eine beispielhafte Tradition der Schweizer Berggebiete, könnte in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen werden. Die Schweiz hat heute eine entsprechende Kandidatur bei der UNESCO eingereicht, die voraussichtlich bis Ende 2023 geprüft wird. Gleichzeitig beteiligt sie sich an der multinationalen Kandidatur Traditionelle Bewässerung in Europa. Damit werden die Schweizer Traditionen der Suonengeteilschaften und der Wässermatten aufgewertet.

Vieh zum Sömmern auf hochgelegene Weiden zu treiben, ist eine lebendige Tradition, die spätestens seit dem Mittelalter belegt ist. Seither wurde die Alpsaison laufend den lokalen klimatischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen angepasst. Auch hochwertige Lebensmittel, für die die Schweiz bekannt ist, wurden und werden während der Alpsaison produziert.

|

Bilder |

|

|

|

Informationen

Wanderungen

|

|

|

|